|

|

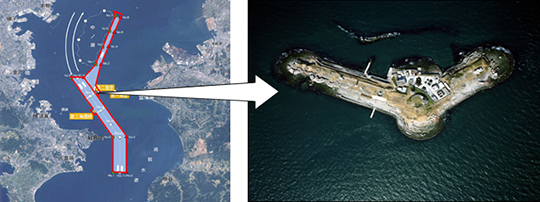

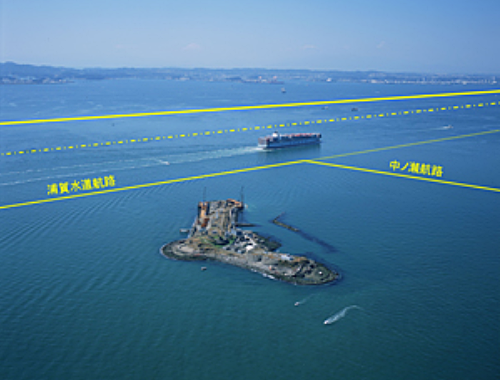

航路保全東京湾中央航路の屈曲部に位置する第二海堡は、明治から大正にかけて建設された要塞ですが、関東大震災で被災後、台風などの影響により既存の護岸が崩れて浸食されている状態でした。第二海堡がこのままの状態で大規模な地震が発生すると、護岸や法面が崩壊し、土砂が浦賀水道航路の中まで流れ込むことが分かりました。 このような大規模な地震が発生した場合は、船舶による緊急物資の輸送などの災害対策を行うことになりますが、航路内への土砂流出により船舶が航行できない場合は、社会的な影響を与えるだけでなく、経済的にも大きな損失をもたらすことになります。 このため、平成18年度より、開発保全航路指定区域の保全業務として、第二海堡護岸の改修整備を実施しています。 当所では、航路管理者として、航路内の異常を把握するための監視パトロールや航路水深の確認など、航路を安全かつ安心して航行できるよう保全・管理を実施しています。

第二海堡の現状第二海堡は東京湾のほぼ中央で富津岬沖合にある人工島です。明治時代に第一海堡、第三海堡とともに首都防衛のための海上要塞として建設され、現在でもかつての兵舎や砲台の跡の一部が残っています。 ■関東⼤震災、⽶軍による施設の爆破を経て、護岸の⼀部が海没 建設着工は明治22年(1889)、10年後の明治32年(1899)に概成し、その後15年の歳月を経て大正3年(1914)に竣工しました。建設当時としては最新の兵備を備えた軍事施設でした。しかし大正12年(1923)の関東大震災によって周囲の護岸が崩壊し、第2次大戦後には米軍に接収され砲台や煉瓦構造物、護岸などの島内施設が爆破されそのままに放置されたため、その後の台風や風浪で護岸の崩壊や島内の浸食が進み護岸の一部が海没しています。

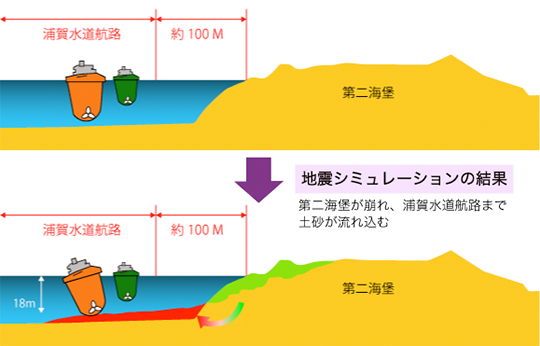

護岸整備の必要性■⾸都直下地震による航路埋没第二海堡は、開発保全航路(東京湾中央航路)に最も近いところで100m程度と近接しており、首都直下地震などの大規模な地震が発生した場合には、液状化による法面や護岸の崩壊が発生し、潮流や波浪の影響によって東京湾中央航路内まで土砂が流れ込むと予想されています。 ■航路埋没により、緊急物資輸送などへの⽀障の恐れ 首都直下地震の被害想定では、東京湾沿岸部が広範囲にわたり激しい揺れに見舞われると予測されていることから、こうした大規模地震により開発保全航路が埋没するような事態となった場合は、航路内を航行する船舶への影響が避けられず、我が国の経済活動が一時的に滞るとともに、東京湾外への船舶の避難や被災地に向けた緊急物資輸送などの災害時活動にも重大な支障が生じることになります。

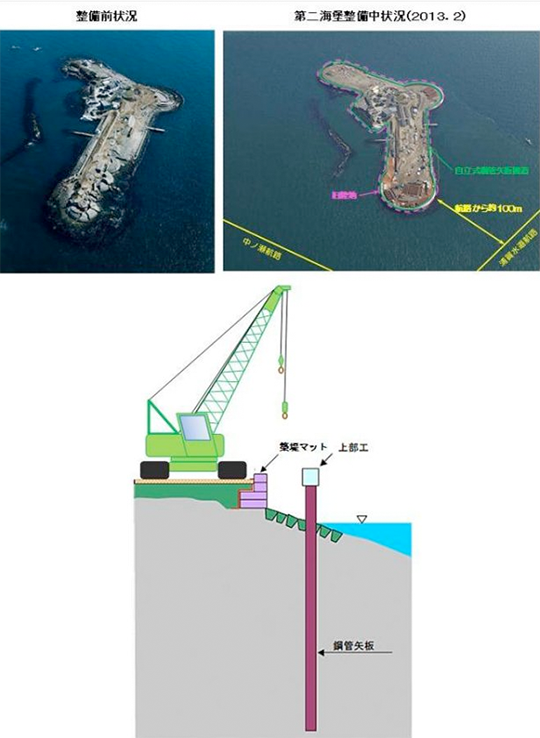

護岸整備概要 整備している護岸の構造形式は、「自立式連続鋼管矢板構造」としています。

護岸整備 作業⼿順■⽀障物の除去→鋼管⽮板打設→上部⼯(腐⾷防⽌など) 第二海堡は、外周の海底部に基礎石を投入した上に間知石と呼ばれる大きな石材を積み上げ、その内部を土砂で埋め立てて建造されました。護岸整備着手前の状態は関東大震災や米軍の爆破によって護岸が大きく崩壊して石材が地中に埋没または散乱した箇所や、一部の箇所では間知石が積石されたままの状態で存在する箇所があります。

①自立式連続鋼管矢板打設

② 付属⼯、上部⼯

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||

HOME > 事業の紹介 > 航路保全