|

|

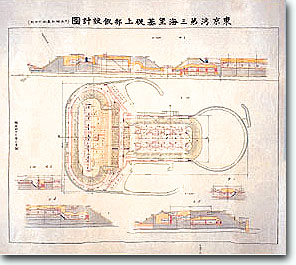

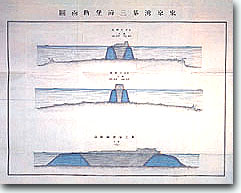

第三海堡の建設■最も難⼯事だった第三海堡 第三海堡は、第⼆海堡より南2,611m、⾛⽔低砲台より北2,589m の位置にあり、⽔深が約39m もあって潮流も激しく、建設⼯事は明治年間における軍事⼟⽊最⼤の難⼯事になりました。

■第三海堡建設の開始(1892)第三海堡の建設⼯事は、徹頭徹尾、波浪との闘いに終始しました。⼯事は、明治25年(1892)8 ⽉の捨⽯(すていし)から始まりました。捨⽯の上に割栗⽯(わりぐりいし)を積み上げ、満潮⾯上はコンクリートで固めて堤防を築きました。堤防の内部には砂を充填しました。砂地盤の⽀持⼒を測るため、載荷試験を⾏い、地盤許容⽀持⼒を18 トン/m2 と定めました。

■何度も⾼波に破壊された堤防しかし、このように苦労して築いた堤防も、明治32年(1899)10⽉、35年(1902)9⽉の⾼波によってあっけなく破壊されてしまいました。度重なる⾼波による破壊に対して遂に100〜150 トンのコンクリートブロックを据え付けましたが、これも明治44年(1911)7⽉の⾼波によって破壊され、5 名の⾏⽅不明者を出す被害が発⽣しました。そこで、⻑さ14m、⾼さ7m、上幅4m、底幅6m、重さ1,500 トンの鉄筋コンクリートケーソン13 函からなる防浪堤を前⾯に据え付けることとしました。ところが、⼤正6年(1917)9⽉の⾼波により、6個は移動し、6個は傾き、原位置にとどまったのはわずかに1個という惨状を呈しました。これに対して、重さ35 トンのコンクリートブロック713個を投じ、ようやく安定を得ることができました。 ■⼯事費は約140億円第三海堡は明治45年(1912)3⽉に竣⼯予定でしたが、ようやく竣⼯したのは⼤正10年(1921)のことでした。明治40年(1907)までの⼯事費だけで249万円(現在の価格で約140億円)もかかっています。 ■第三海堡の兵備 第三海堡には、15cm カノン砲4⾨、10cm カノン砲8⾨の⼤砲と探照灯などが装備されました ■レンネ少佐の⾒⽴て「世界に例のない無謀な⼯事」明治34 年(1901)、築城本部⻑であった⽯本新六中将は、築城の⼤家、ドイツのレンネ少佐に建設中の第三海堡⼯事を視察してもらい、この事業の成否について意⾒を求めました。レンネ少佐は、「世界中でこのような深い海中に構造物を建設した例はない。第三海堡のように、波浪強⼤な外海に直⾯した⽔深40m 以上の海中に建設するのはむしろ無謀である。したがって、この完成のためには最善の注意と周到な準備が必要である。沈降を減らすためには、基礎上に砂を盛って圧⼒を加え、砂層を圧迫するのが良い。」と述べました。当時、世界的に⾒ても稀な⼤⼯事だったことが分かります。。

関東⼤地震■最も被害の⼤きかった第三海堡 ⼤正12年(1923)9⽉1 ⽇、関東⼤地震が発⽣しました。これにより、東京湾海堡も被害を受けました。

■⼈⼯島建設の先駆け、第三海堡 第三海堡は、4.8m も沈下し、施設の1/3が⽔没して機能を失ったので、⼤砲は撤去され、軍事施設から除かれました。第三海堡が修復されなかったのは、⼤砲の技術が進歩し、第三海堡の位置には砲台が必要なくなったからです。 多発した海難事故第三海堡は波浪により崩壊が進み、なかば暗礁と化してしまいました。また、第三海堡は浦賀⽔道航路に接しているため、付近の⽔域では、座礁事故ばかりでなく、第三海堡を避けようとする船が他の船と衝突する事故がしばしば起こっていました。 ■主な海難事故昭和49年(1974)以降、東京湾⼝整備事業が開始された平成12年(2000年)までの26年間に、東京湾⼝で発⽣した主な海難事故は15 件あります。そのうち、第三海堡に関連した事故は11件あり、暗礁化した第三海堡が東京湾⼝での海難事故の⼤きな原因であることが分かります。

撤去⼯事の開始 そこで、国⼟交通省関東地⽅整備局東京湾⼝航路事務所は、船舶の航⾏安全のため、第三海堡の撤去⼯事を平成12年度から平成19年度の7ヵ年で実施しました。この⼯事によって、浦賀⽔道航路は、⼤型船が通航するのに必要な⽔深-23mを確 保され、安全性が向上しました。

現在に残る遺構第三海保の遺構の⼀部は、展⽰され、⾒学することができます。

|

|

|

||

HOME >東京湾の海堡 > 第三海堡

震災直後の第三海堡

震災直後の第三海堡 御召艦『夕張』と第三海堡

御召艦『夕張』と第三海堡

震災直後の第二海堡

震災直後の第二海堡